La escritura es, muy probablemente, una herramienta para que las sociedades puedan elaborar su unidad imaginaria más allá de los conflictos que les imponen para atormentarlas y arrasarlas. Intentar pensar la actualidad con herramientas de diferentes marcos teóricos, sirve para interpretar el devenir social, buscándole la vuelta, sin comerse el verso, la fácil. Se trata del ejercicio y el desarrollo del pensamiento crítico.

Hoy escribo desde un posicionamiento que no está oculto. No intento parecer neutral —si es que existe tal cosa—. Allí radica el peligro, en la ilusión de neutralidad. Entonces, es crucial enseñar a pensar, a investigar. Hoy por hoy, justamente, se pone en tela de juicio el paradigma constructivista en educación. Más que nunca es momento de problematizar sobre cómo se lleva a cabo la tarea pedagógica: ¿Necesitamos más sujetos que acaten información de manera pasiva suponiendo el saber en Otro poderoso que todo lo sabe y solo lo transmite?, o ¿necesitamos sujetos a los que se les supone un saber previo y que irán construyendo su conocimiento de forma dialéctica junto a un Otro que no tiene el monopolio del saber?

Cuando tomamos el estado del arte para abordar y pensar la coyuntura no lo hacemos con la ilusión de tener la verdad —si es que existe tal cosa, nuevamente—. Lo hacemos para no caer en la violencia y en la agresión, lugares muy comunes en los que suelen acomodarse aquellos que no tienen herramientas de ninguna índole para argumentar su posicionamiento.

El tema que se intentará abordar en esta oportunidad tiene que ver con la prohibición y el sufrimiento ¿Qué pasa con la prohibición, con el no todo es posible? Eso que limita y contiene permite el movimiento. Sucede con lxs niñxs, con lxs adolescentes y también, con la vida en sociedad.

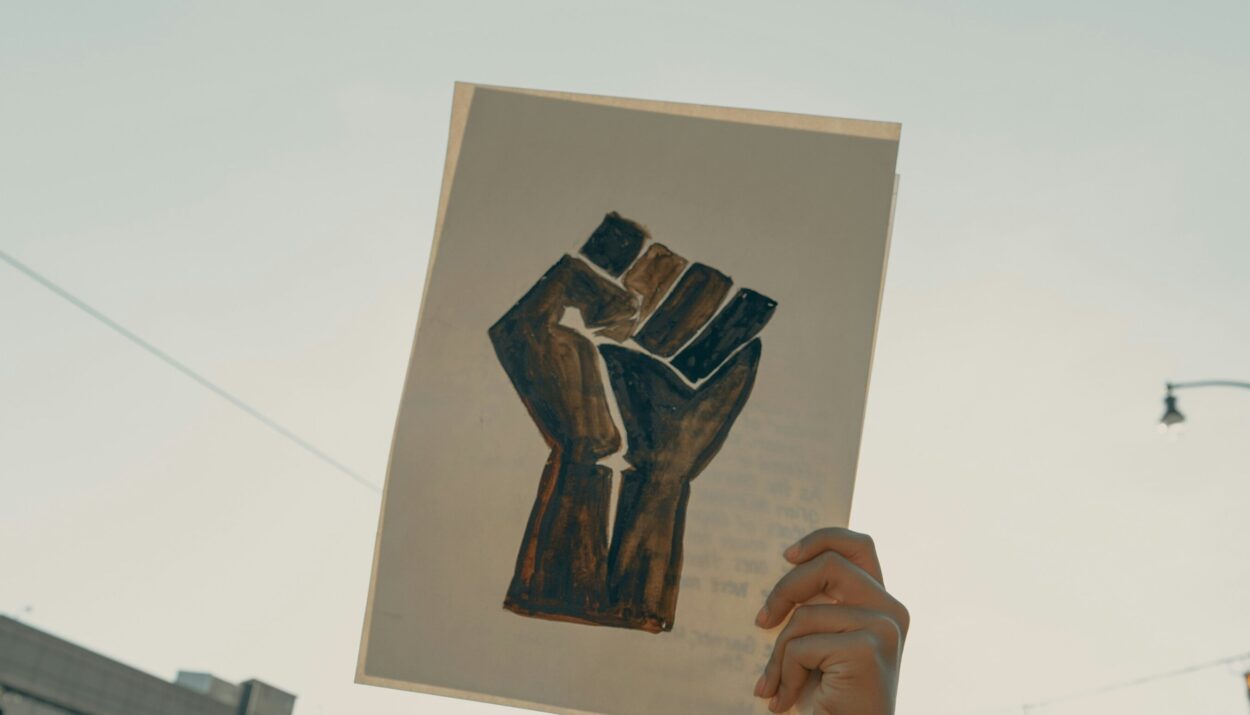

La prohibición ordena el deseo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aquello que se prohíbe es la comida, la inclusión o los derechos adquiridos a través de la lucha colectiva? ¿Dónde queda la Libertad?

Se podría pensar que los más fuertes, los poderosos, aquellos que tienen acceso a todo, funcionan como el padre de la horda primitiva de la que hablaba Freud en «Tótem y tabú«: intentan prohibir el acceso a determinados derechos, bienes y placeres al resto de la sociedad, mientras que esa restricción no aplica para ellos. Ellos tienen acceso a TODO. Indefectiblemente, esto no se sostiene, en algún momento, lxs hijxs matan (de forma simbólica, no queremos ningún Sabaj Montiel) al padre de la Horda, se lo comen, y comienzan a hacer de la ley, un ordenador social que aplica para ellxs y para todxs. Parece ser que lo que se necesita es despertar a los hijos, para que dejen de creer que, algún día, los placeres y beneficios del tirano les van a pertenecer, a costa de su sufrimiento actual.

En este sentido, una de las cuestiones que más sorprende es el argumento fuertemente instalado de que es necesario sufrir para, en un tiempo futuro, estar mejor. “¡Las cosas tienen que costar más caras, estaban muy baratas!”, repiten. De esta forma, el acceso al alimento y a los servicios básicos, como la luz, el agua, el gas o el transporte público, se convierten en un privilegio para pocos.

En “El yo y el Ello”, Freud, caracteriza al superyó como aquella instancia del aparato psíquico que comprende la prohibición. Así como el niño responde a sus cuidadores, el yo se somete al imperativo del superyó que es tanático, ya que está cargado con pulsión de muerte: es hiperexigente y sádico. Tiene que ver con la conciencia moral y un sentimiento inconsciente de culpa que se desprende de la sensación de no estar a la altura del ideal. También hablará, más adelante, de la necesidad de castigo que tiene que ver con el masoquismo, la pulsión de muerte que se deposita en la parte inconsciente del yo. Freud ubica al masoquista como un niño al cual hay que castigar por sus acciones introduciendo un otro que castiga (¿el Estado?). En conclusión: el masoquista trabaja en contra de su propio beneficio.

En la clínica se observa, en algunas oportunidades, que allí donde un sujeto debería mejorar, empeora, aparece una reacción trastornada, un refuerzo del padecer. No lo hace en cualquier momento, sino frente al progreso de la cura. La cura aparece como un peligro porque prevalece la necesidad de estar enfermo. El sentimiento de culpa es mudo, no se sabe de él. El sujeto no se siente culpable, sino enfermo. El sentimiento de culpa encuentra su satisfacción en la enfermedad y no se quiere renunciar al castigo del padecer. Esto —que parece tortuoso— aparenta tener algún punto en referencia a la historia reciente de la sociedad argentina.

Luego de haberse conseguido grandes avances científicos y tecnológicos, ampliación en materia de derechos sociales, justicia en materia de derechos humanos, reducción del desempleo, aumento del salario mínimo, ampliación de la cobertura previsional y movilidad jubilatoria, integración latinoamericana, acceso a la vivienda, acceso a la tecnología, soberanía energética; se necesitaba un cambio. Con esto no se desconoce que hubiera cuestiones a trabajar, ni se afirma que todo era perfecto. Pero, al menos, llama la atención el eufórico pedido de un cambio —que se tradujo en un retroceso significativo que comenzó en 2015— cuando quizás era cuestión de profundizar algunas cuestiones. Como ya se comentó en otro momento, los poderes mundiales que nos gobiernan, tienen todo el aparato a su disposición, mentes brillantes que estudian y conocen cada punto débil, cada intersticio de los sujetos. A partir de allí, construyen discursos, textos, relatos que circulan en forma de memes, de declaraciones en medios de comunicación —de los que son propietarios—, posteos en redes sociales de trolls pagados “con la nuestra”… y así nos manipulan. Triste. Vivimos en The Truman Show, sí.

Por otro lado, no hace falta mucho más análisis para encontrar un paralelismo entre lo que se acaba de mencionar y el posicionamiento subjetivo de gran parte de la sociedad con respecto al brutal ajuste que se está llevando a cabo. Más que paralelismo se trata de comprender que nada es casual. Saben que hay una tendencia de los sujetos al sufrimiento y que, lejos de provocar caos —en un primer momento— el ajuste y los golpes van a ser recibidos con un goce que para muchos resulta inexplicable.

Allí donde prevalece la necesidad de castigo —en la clínica—, expresa Freud que es difícil intervenir. Pero no por eso, imposible. Es necesario conocer nuestra historia. Tenemos un pasado de Colonia, sí. Tenemos unos próceres que lucharon por la independencia y la soberanía de nuestro pueblo en diferentes momentos de la historia y con diferentes armas. Honrarlos no tiene que ver con repetir la historia. Honrarlos es defender lo conseguido, aunque hayan clonado más vendepatrias de lo que unx se imagina. Es difícil intervenir, porque nunca es justa la felicidad de un pueblo que sufrió. Esto es lo que hay que revertir.